こんばんはーー!しぐです。

ついこの前までヘルパンギーナや手足口病といった夏風邪が流行していましたが、、、

→ https://shg11710blog.com/ヘルパンギーナについて

→ https://shg11710blog.com/手足口病について

最近はRSウイルスと診断されて処方箋をお持ちになる患者さんも増えてきています。

というわけで、今回はRSウイルスについて!!

概要

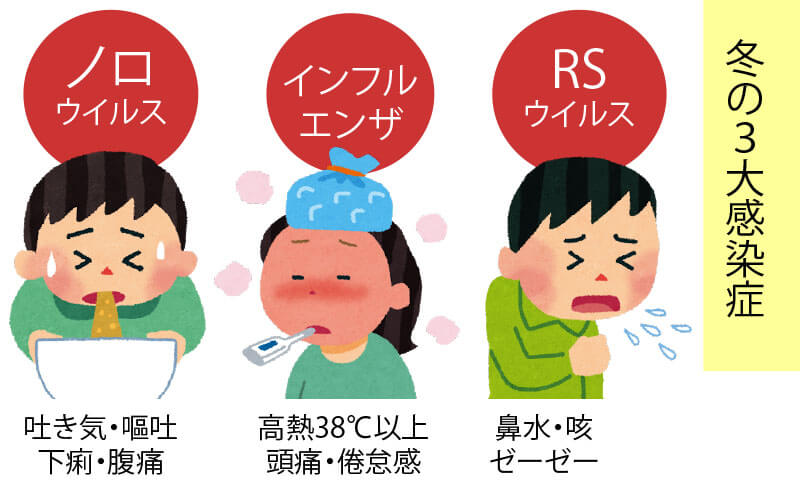

RSウイルスとは、主に秋から冬に流行する風邪のウイルスの一種です。通常は、鼻水や咳程度の軽い感冒症状(風邪のような症状)ですむことがほとんどです。

生後1歳までに半数の小児が、2歳までにほぼ100%の小児が感染するほど一般的な病原体です。しかし、一度RSウイルスにかかったとしても一生涯の免疫が得られるわけではないため、成人になるまでに何度もRSウイルスにかかる可能性はあります。

RSウイルスの患者さんは、例年インフルエンザの流行に先駆けてみられるようになります。具体的には、夏頃から春先まで、特に秋から年末において流行することが多いです。

非常に感染力が強く、幼稚園や保育園などの施設内感染に注意が必要です。

感染経路

RSウイルスの感染経路は、飛沫感染と接触感染です。

飛沫感染

ウイルス感染者の咳やくしゃみで飛沫が飛散し、その飛沫が鼻や口などの粘膜に触れることで感染します。

接触感染

RSウイルス感染症のお子さんとの直接接触感染。

また、手すりやおもちゃ、箸やタオル、ドアノブなどにウイルスが付着していた場合に、その表面を触って手指などにウイルスが付着したままなめることで感染する間接接触感染があります。

特に家庭内においてうつりやすいことが知られています。

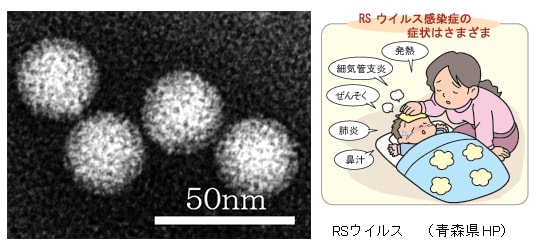

鼻や口に入ったRSウイルスは下気道にまでウイルスが広がることがあります。下気道まで広がると、急性細気管支炎や肺炎などの病気を引き起こすことがあり重症化の要因となります。

3ヶ月未満の赤ちゃんや、心臓・肺に基礎疾患を持った小児は重症化しやすくなる傾向にあるようです。

また、RSウイルスにはインフルエンザウイルス同様に型が存在しています。大きくA型とB型の二つに分類されており、一般にA型のほうが重症になりやすいと言われています。

潜伏期間

ウイルスに感染してから症状が出現するまでの潜伏期間は一般的に約4〜6日間です。

検査・診断

RSウイルスの診断では、鼻咽頭拭い液(びいんとうぬぐいえき)を利用した迅速キットで検査を行うことがほとんどです。

また、PCR法と呼ばれる検査が行われることもありますが、一般の診療で広く用いられるような検査ではありません。老人ホームや介護施設などにおける、RSウイルスの流行を把握するためなど、特殊な状況で行われる検査方法になります。

症状

感染の初期には、発熱や鼻水、のどの痛みがみられ、その1〜3日後に咳がでるようになります。

「ゼーゼー」や「ウーウー」といった呼吸音が特徴的です。咳症状がひどくなり、夜中に咳で何度も目がさめるということもあります。解熱後も咳症状だけ残ることもあるようです。

1週間前後をピークに、回復傾向に向かいます。

成人や学童期の子どもであれば、これらの症状は数日の経過で「風邪」として治癒します。

重症化する可能性

しかし、乳児や心臓・肺の病気を持つ子ども、ダウン症の子ども、早産児、免疫不全の子どもなどがRSウイルスに感染すると、さらに症状が進行し重症化する危険性があります。

風邪症状が数日間続いた後、肺に近い気道である細気管支に炎症がおよぶと、呼吸の状態が悪化してゼイゼイと音が聞こえるようになります。乳児の場合、哺乳量が低下したり、肋骨と肋骨の間がへこむ呼吸がみられたりすることもあります。RSウイルス感染症の後に気道が過敏になり、風邪をひくたびにゼイゼイすること(喘鳴ぜんめい)を繰り返すようになることもあります。

生後1か月までの子どもがRSウイルスにかかった場合は、典型的な呼吸器の症状ではなく、息を止めて唇が紫色になるような「無呼吸発作」がみられる場合が多いです。無呼吸発作とは、その言葉から想像されるように呼吸を止めてしまうことであり、突然死を引き起こすこともあるほど危険な状態です。

RSウイルス感染症は、乳幼児の肺炎の原因の約50%、細気管支炎の50~90%を占めるとの報告もあります。

その他の症状

その他、中耳炎を合併することもあります。耳の痛みからの不機嫌などを認めることもあり、2歳未満の小児では比較的多く見られるようです。

他にも、重篤な合併症として注意してほしいものはADH分泌異常症候群、急性脳症等があります。

治療薬

RSウイルスに対して効果がある抗ウイルス薬は存在しません。

そのため、水分と栄養補給に注意しながら鼻水をこまめに吸引して回復を待ちます。しっかり睡眠をとることも重要です。病院で処方される薬は、対症療法として去痰薬・鎮咳薬・解熱鎮痛剤等がほとんどです。

呼吸障害が強くなった場合には、重症度に応じて、酸素、加湿、人工呼吸管理等を行います。細菌感染の合併が疑われるときには、抗生物質の投与を行います。

登園・出席停止

出席停止期間に関する法で定められた規則はありません。「呼吸器症状が消失し、全身状態がよいこと」が目安になっています。

どうせ2歳までにほぼ100%感染する感染症なのに、そこまで厳しく規制しても、、、という考え方があるみたいですね。

予防

感染経路で記載した通り手指からの感染が多いため予防で1番重要なのが手洗いうがいです。手洗いうがいに加え、マスクの着用を心がけ、赤ちゃんが触りそうなおもちゃや手すり、テーブルなどはこまめに消毒しましょう。

RSウイルスは、色々な消毒剤に対する抵抗性が弱いウイルスです。

有効な消毒剤としては、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、ポビドンヨードなどが挙げられます。ドアノブや手すり、おもちゃなどは、できるだけこまめに消毒しましょう。

また、外出から帰ってきた際には赤ちゃんだけでなく、保護者の方も手指の消毒をするようにしましょう。

シナジス(パリビズマブ)

早産児や、肺や心臓などに病気を持つ子ども、ダウン症児、免疫不全を伴う新生児・乳児に対してRSウイルスの重症化予防を目的とした注射を用いることができます。

パリビズマブ(商品名シナジス)とは、RSウイルスを攻撃する免疫物質である「抗体」からできています。モノクローナル抗体製剤と言います。感染が流行する初期の段階から、月に一回筋肉注射することで感染の重症化を防ぐことができます。

現在は、下記のような重症化のリスクがある小児は保険適応で受けることができます。

・在胎期間28週以下の早産で、12カ月齢以下の新生児及び乳児

・在胎期間29~35週の早産で、6カ月齢以下の新生児及び乳児

・過去6カ月以内に気管支肺異形成症の治療を受けた24カ月齢以下の新生児、乳児及び幼児

・24カ月齢以下の血行動態に異常のある先天性心疾患の新生児、乳児及び幼児

・24ヵ月齢以下の免疫不全を伴う新生児,乳児および幼児

・24ヵ月齢以下のダウン症候群の新生児,乳児および幼児

こんな感じですかねーーー。

毎年必ず流行する感染症なので、予防方法等しっかり覚えておきたいですよね。

あ、あと以前書いた「解熱鎮痛剤を使うタイミングについて」も貼っておきます。

少しでも参考になったら嬉しいです! → https://shg11710blog.com/解熱剤の使い方

ではではーーしぐでしたっ

コメント